CONTEXTE EN BRETAGNE

2002, Johannesbourg, sommet de la Terre. Jacques Chirac, alors président de la République alertait : « Notre maison brûle ». Vingt et un ans plus tard, ajoutons : « Notre maison coule ». Ce n'est pourtant pas faute de prévenir. Depuis 1990, date des premières conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), jamais les émissions de gaz à effet de serre n'ont cessé d'augmenter. Alors en mars 2023, dans leur dernier rapport, les scientifiques ont constaté que « le rythme et l'ampleur des mesures prises jusqu'à présent » restent « insuffisants pour s'attaquer au changement climatique ». D'ici la fin du siècle, le niveau marin pourrait s'élever de 60 centimètres à 1,10 mètre selon les scénarios plus ou moins optimistes.

Avec ses quelques 2 500 kilomètres de littoral, soit plus de 40 % du linéaire côtier de métropole, la Bretagne est directement confrontée au dérèglement du climat. Si l’élévation du niveau marin est un phénomène naturel et très ancien, son accélération alerte la communauté scientifique. En 300 ans, l’eau est montée de 30 centimètres sur le littoral breton. Mais désormais, elle monte 5 fois plus vite qu’au XVIIe siècle (4 mm par an contre 0,8 mm). Quel qu'en soit son degré, la montée des océans affectera les côtes. Les niveaux marins extrêmes atteindront plus fréquemment le rivage, ce qui intensifiera l’érosion du trait de côte et augmentera la fréquence et la sévérité des submersions marines.

Un littoral en béton

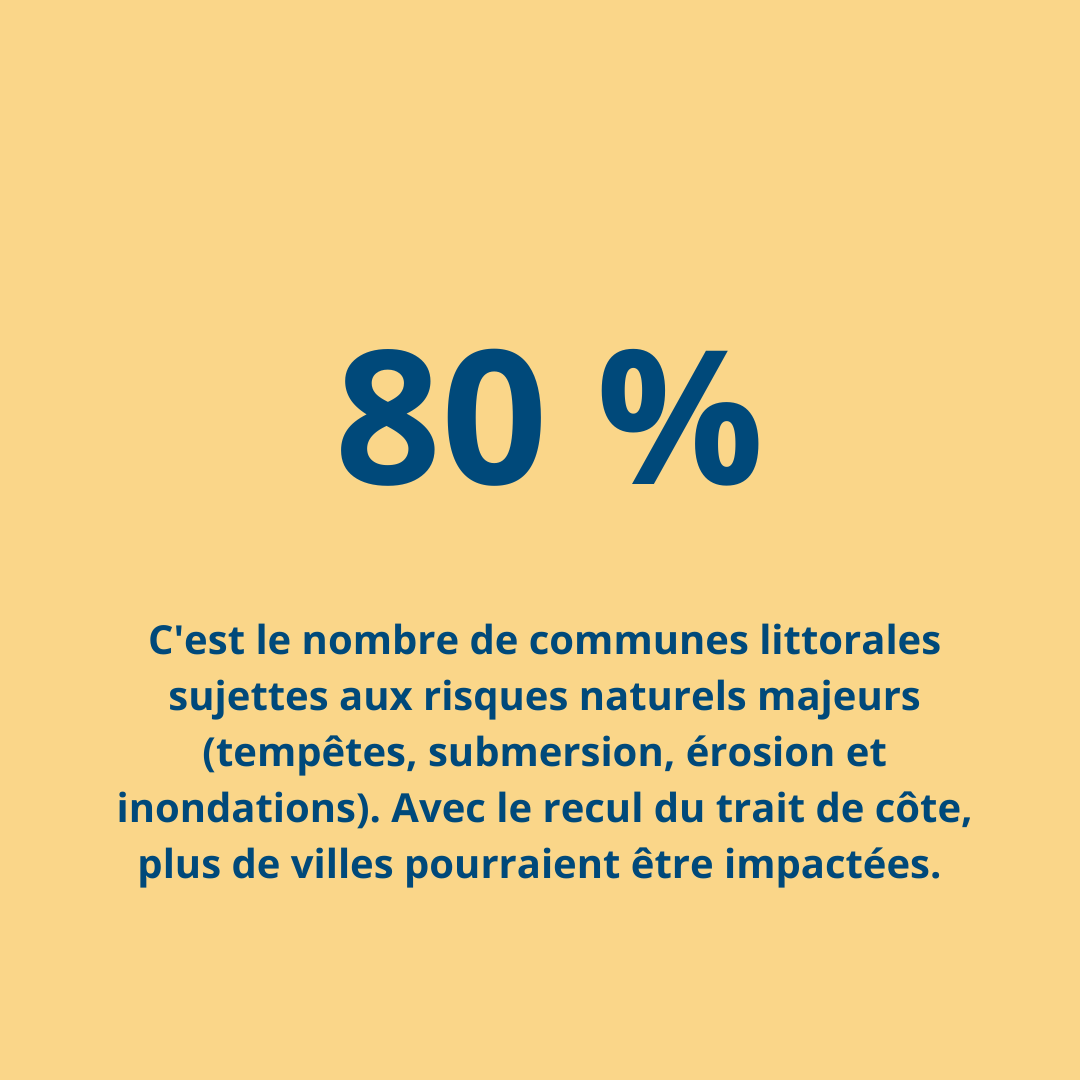

Le littoral breton est en majorité protégé par ses côtes de falaises granitiques, plus résistantes à l'assaut des vagues. Ainsi, 6 % seulement du littoral armoricain a reculé ses 60 dernières années. Mais les enjeux sont de plus en plus nombreux sur ces zones où la mer grignote les terres - essentiellement des plages de sable ou de galets. Les activités humaines se sont largement concentrées le long des rivages devenus attractifs et récréatifs. La conjonction entre l’aléa (une submersion) et l’enjeu (protéger de plus en plus de personnes) augmente le risque de dégâts.

En 2019, plus d’un tiers de la population bretonne (36,7 %) vivait sur le littoral. Avec 239 habitants par m² vivant en bord de mer, la densité de population y est d’ailleurs deux fois plus élevée que la moyenne régionale (123,3 hab/m²). La presqu'île de Gâvres est, elle, trois fois plus densément peuplée, avec ses 361 habitants au kilomètre carré. « Depuis 60 ans, le littoral s’est anthropisé trois fois plus vite et trois fois plus densément que n’importe quelle autre partie de la France », note à ce propos Élodie Martinie-Cousty, pilote du réseau océans, mers et littoraux de France Nature Environnement. De 1968 à aujourd'hui, les Bretons ont peu à peu délaissé le centre des terres pour densifier les bords de mer ainsi que Rennes et sa périphérie (voir ci-dessous).

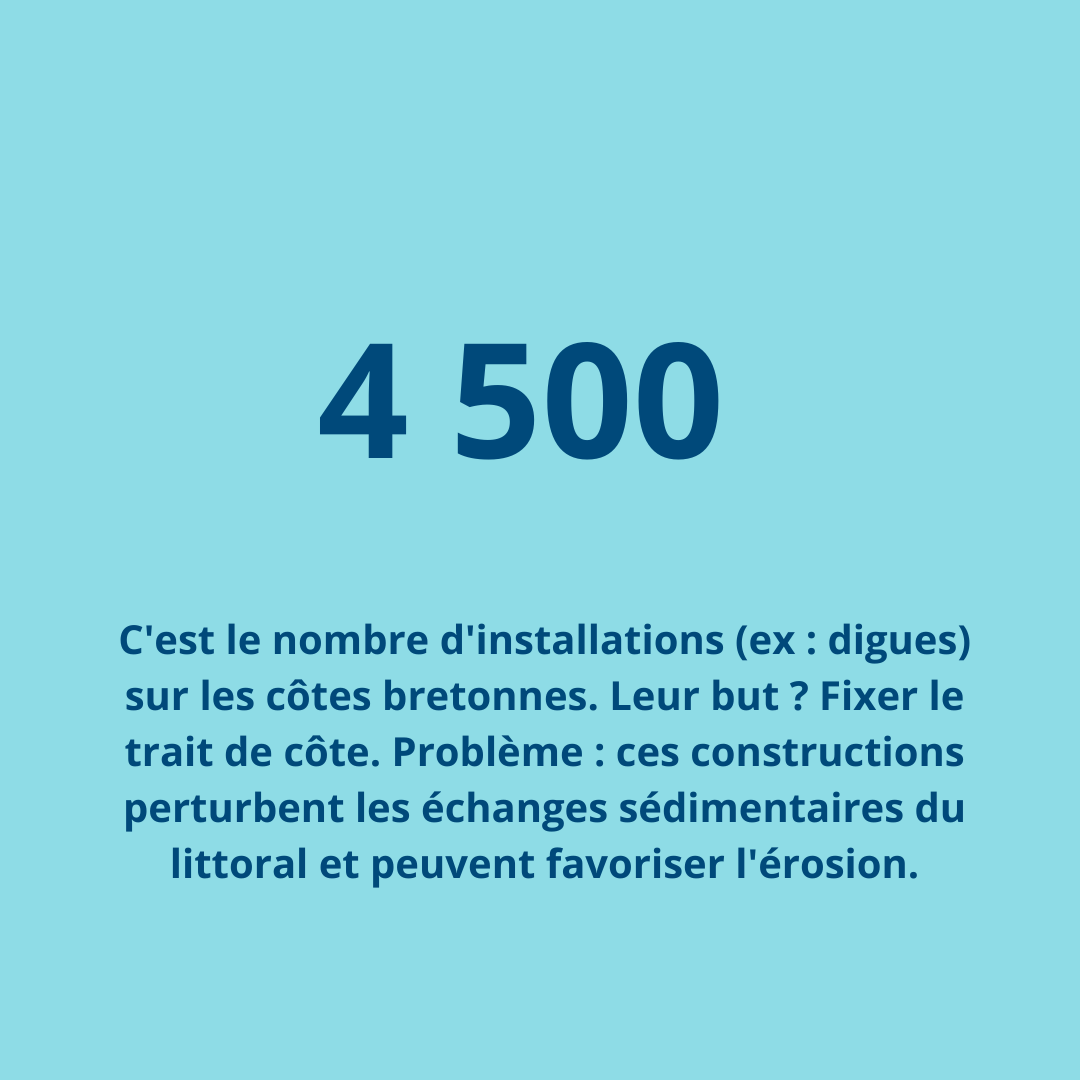

Cet haliotropisme, autrement dit l'attrait des littoraux, n'est pas sans conséquence pour la préservation du trait de côte. En édifiant des ouvrages de défense à la mer en « dur », les activités humaines ont grandement modifié les équilibres naturels des plages. Sur ses 850 kilomètres de littoral, le Morbihan compte 250 kilomètres totalement artificialisés. Sur ces territoires, « l'environnement a moins de réponses possibles face à lui-même », abonde Glen Bulot, ingénieur au laboratoire Geo-Ocean. Les 200 kilomètres de côtes sédimentaires, en perpétuel ajustement, se retrouvent donc en déséquilibre. « Les gens ont tendance à prendre la plage comme un objet fixe alors qu'elle bouge tout le temps. La plage respire en fonction des saisons, des marées, des coefficients, des vents. Elle peut être très mobile dans le temps », détaille encore le scientifique morbihannais.

« En France, ce sont 975 communes et plus de 278 000 bâtiments privés ou publics concernés par l’érosion et la submersion côtière. »

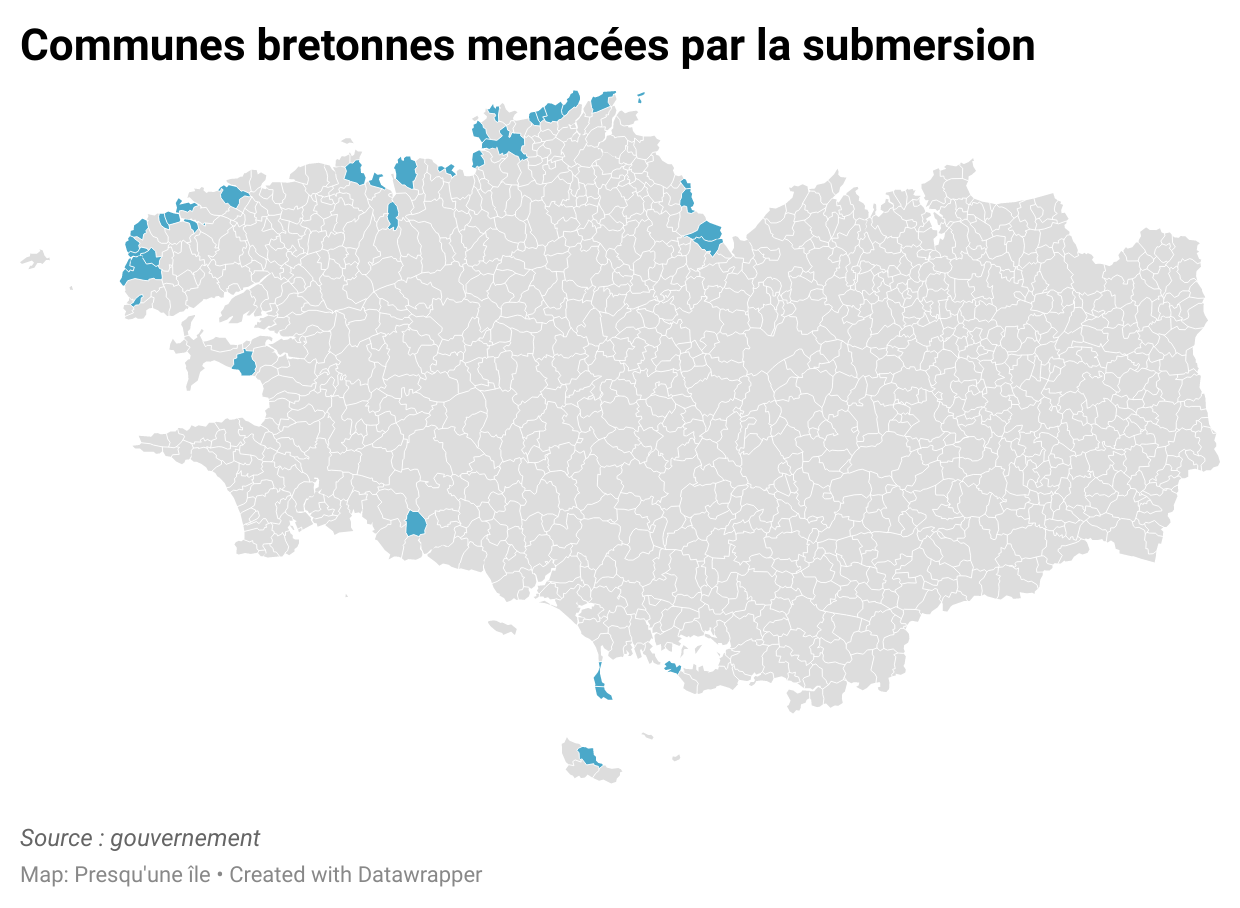

D'ici à 2100, l'action combinée de l'érosion et des submersions pourrait menacer 50 000 logements. Depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, les risques d'érosion et de recul du trait de côte sont pris en compte dans le cadre juridique. Une ordonnance, puis un décret, sont venus, en 2022, respectivement préciser « le cadre en matière d'urbanisme » et « la liste des communes particulièrement touchées par un risque d'érosion dans les années à venir ». En Bretagne, 41 communes sont concernées, dont Saint-Brieuc, Lannion ou Quiberon auront l'obligation « de s'adapter en priorité à l'érosion du littoral ».

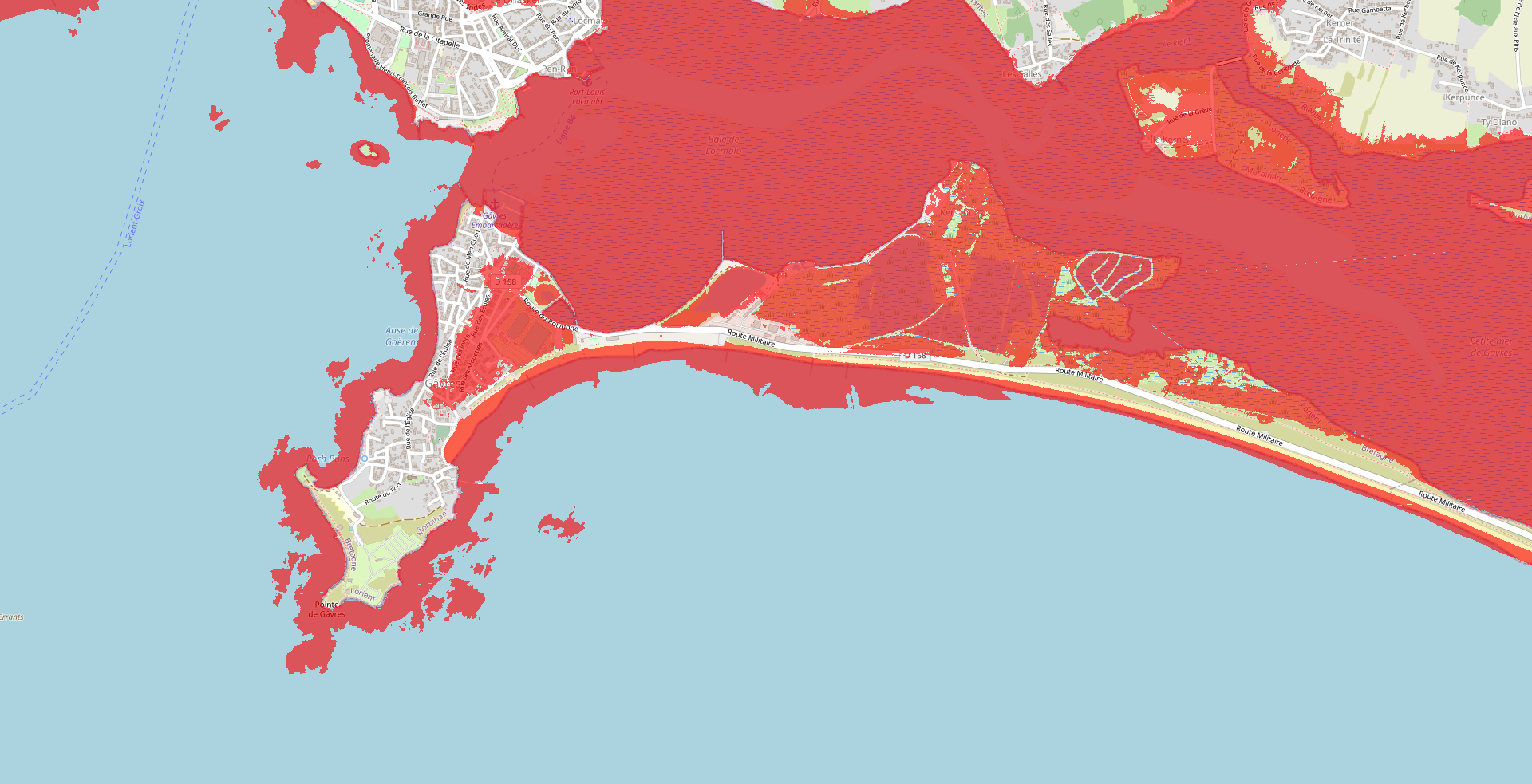

Gâvres n'en fait pas partie (voir répartition ci-contre). À l'instar de la presqu'île, de nombreuses communes ont choisi de ne pas intégrer cette liste, car aucun outil financier d’aide à l’adaptation n’est prévu pour le moment.« L'État n'a pas les moyens de sa politique, les maires se sont pas armés pour lutter contre », déplore Elodie Martinie-Cousty. Après la tempête Xynthia, en 2010, qui a causé 59 morts, des plans de préventions des risques littoraux (PPRL) ont été déployés dans de nombreuses communes à risques. Ces PPRL cartographient les zones à risques de submersion marine, y règlementant l'urbanisation. Le maire de Gâvres a choisi cette voie, en 2011. Les zones basses concernent ainsi près d'un quart des logements de la commune, qui, compte tenu du risque établi, a été décoté, sans indemnisation.

Reste désormais à savoir comment organiser la retraite des logements qui auront les pieds dans l'eau dans le futur. « Sur les 50 000 logements menacés, il paraît illusoire de tout défendre », pose Mouncef Sedrati, enseignant-chercheur en Géomorphologie littorale et Géologie Marine au laboratoire Geo-Ocean et à l'Université Bretagne Sud. Ces expropriations climatiques guettent les territoires directement en prise avec la mer.

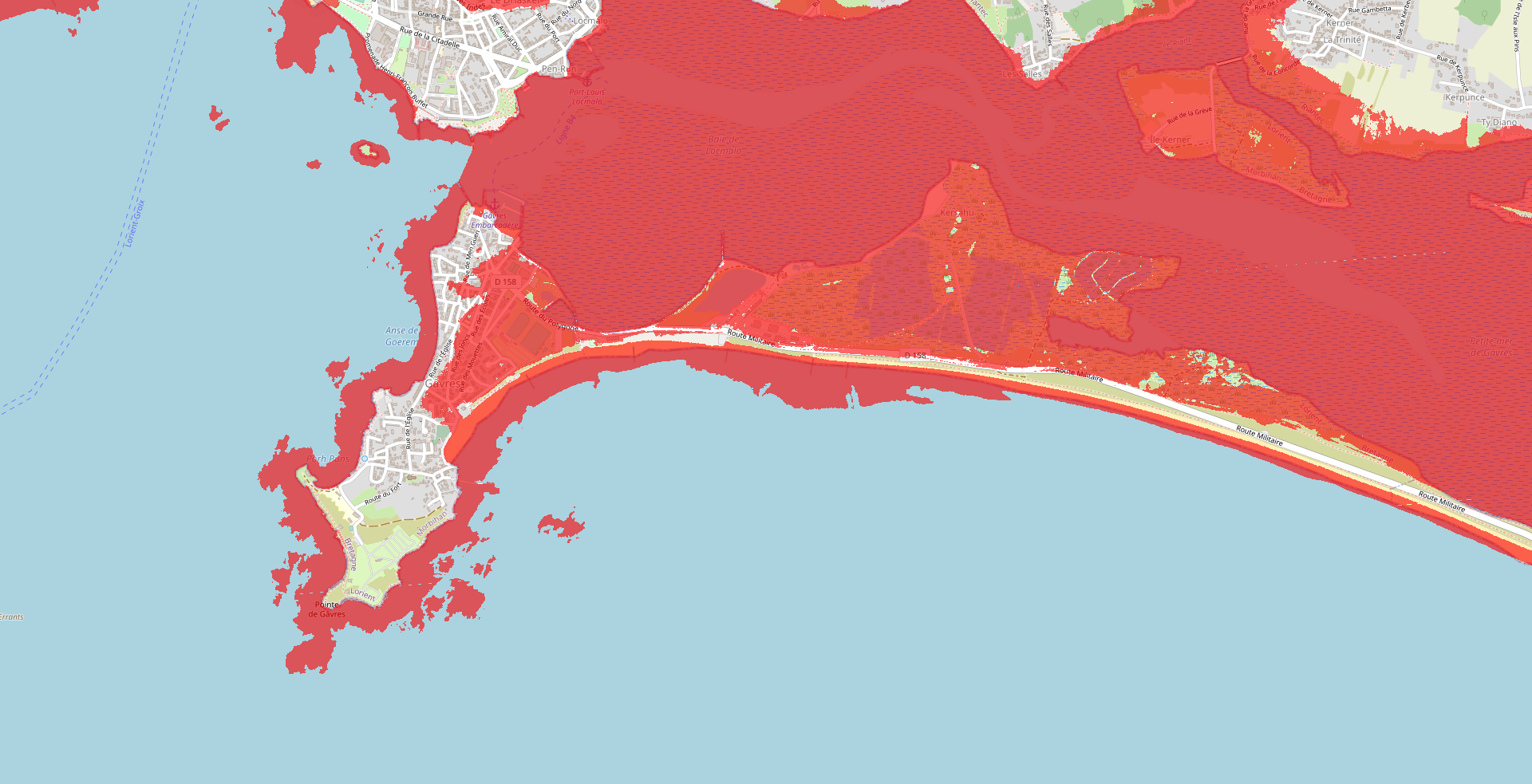

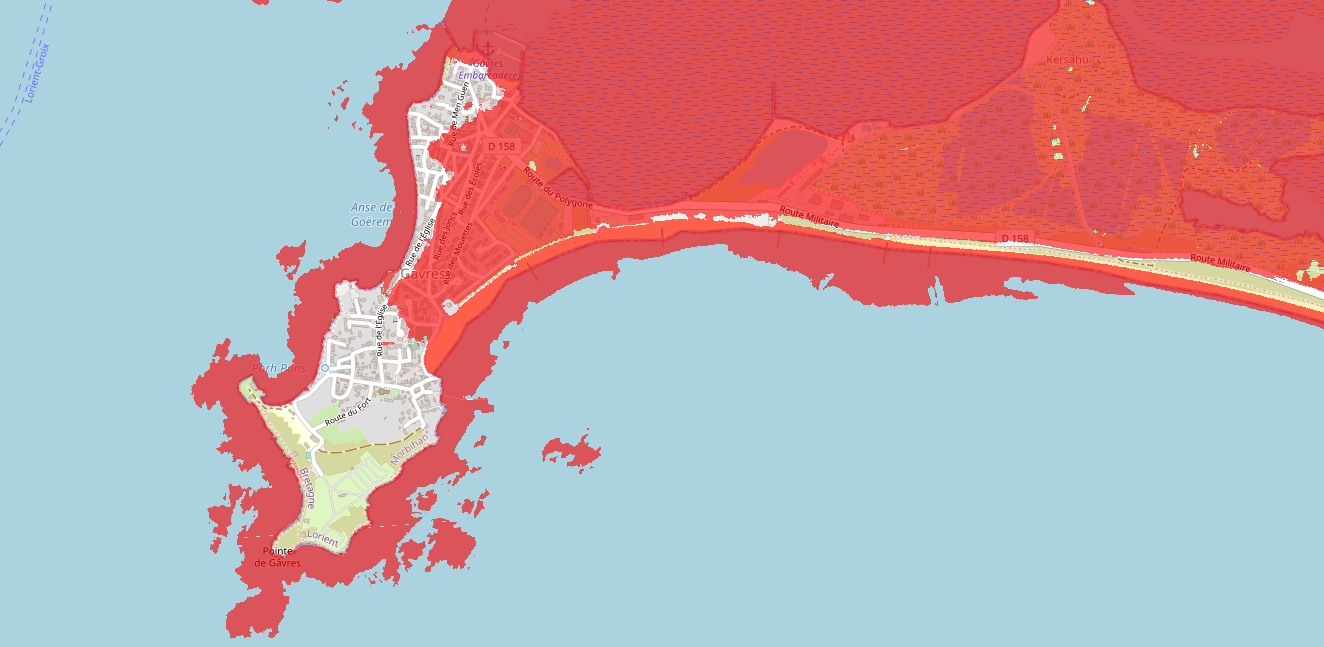

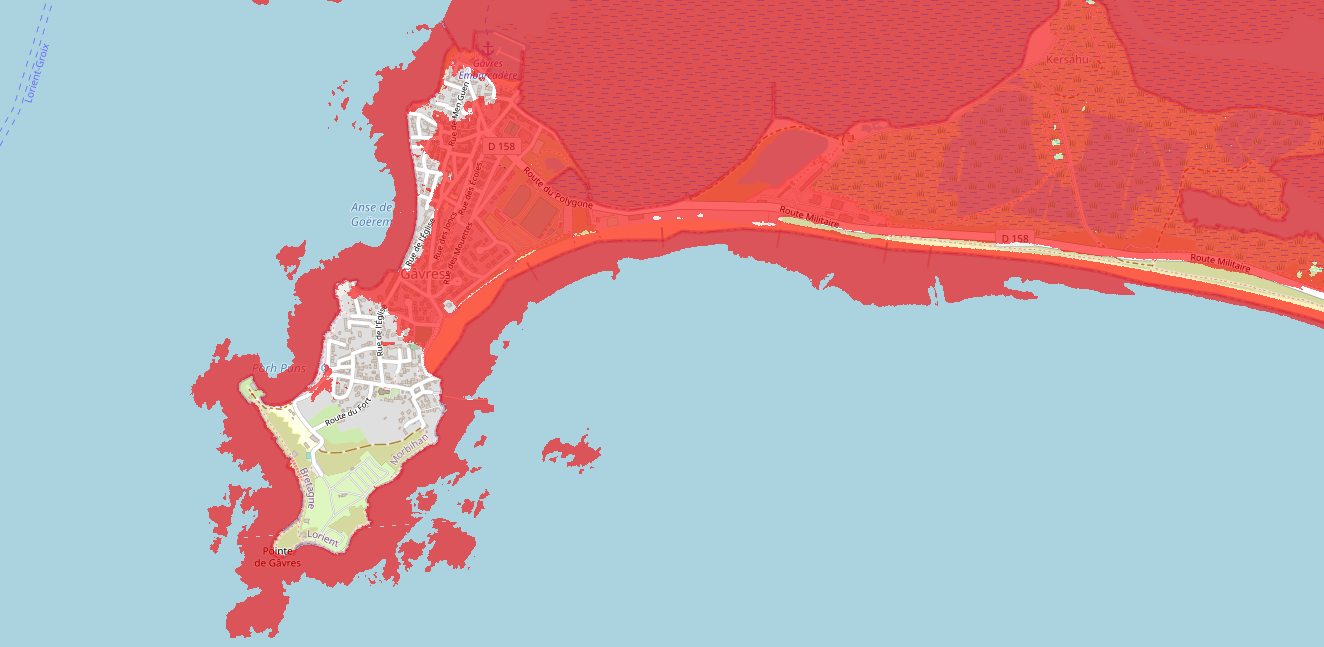

Sur les bases des modélisations du Giec, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a mis au point un simulateur des zones exposées à l'élévation du niveau de la mer à marée haute. À Gâvres, « dans n'importe quel scénario, il y aurait manifestement un impact », constate Mouncef Sedrati, enseignant-chercheur en Géomorphologie littorale et Géologie Marine au laboratoire Géo-Océan. Une élévation d'un mètre engloutirait effectivement le tombolo reliant la presqu'île au continent et inonderait une partie des zones basses derrière la grande plage. À partir de 2 mètres d'élévation, seule la pointe sud de Porh Guerh resterait la tête hors de l'eau.

Les efforts consentis sur la presqu'île de Gâvres pour rehausser les dunes et engraisser les plages permettront de créer des zones tampons qui atténueront l'énergie de la houle.« On sait qu'on ne peut pas tout sauver, qu'on ne peut pas stopper un phénomène marin. Mais on peut l'estomper. En retardant l'échéance, on gagne du temps », conclut Mouncef Sedrati. Un temps précieux, à condition de ne pas regarder ailleurs.